康华中医

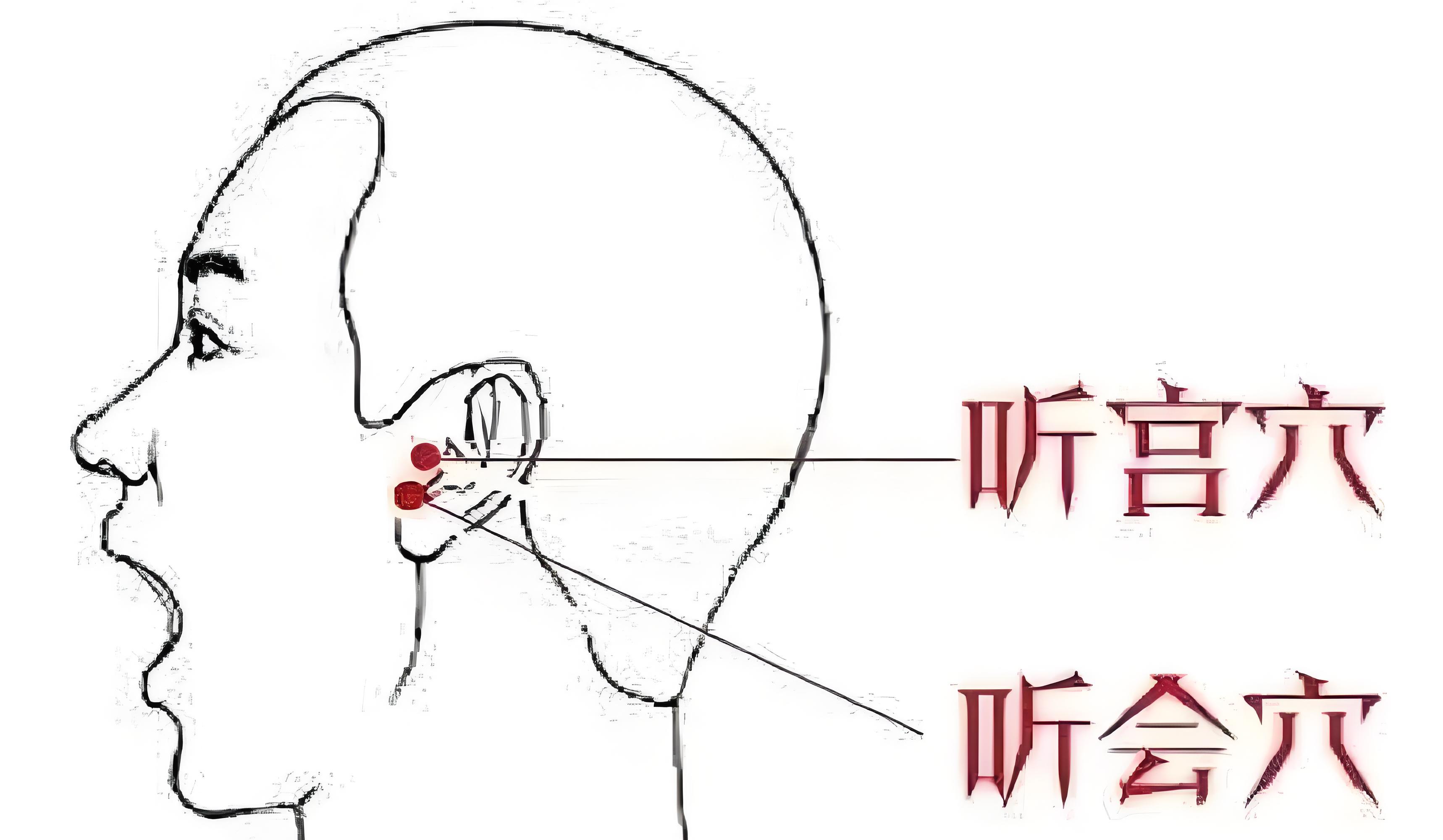

听宫穴(Tīng Gōng Xué, SI19)

所属经络:手太阳小肠经

穴位特性:聪耳开窍、通络止痛、宁神定志

一、定位与取穴方法

标准定位

解剖位置:面部,耳屏前,下颌骨髁状突的后方,张口时呈凹陷处。

体表标志:

耳屏正中前缘凹陷,张口时凹陷加深,按压有明显酸胀感。

取穴步骤

体位:正坐或仰卧位,微张口。

标志定位:

先定位耳屏(外耳道前方软骨突起)。

沿耳屏前缘向下摸至下颌骨髁状突后方的凹陷处。

触按确认:张口时凹陷更明显,按压酸胀感向耳内或颞部放射。

二、主治功能与临床应用

耳部疾病

听力障碍:神经性耳聋、突发性耳聋、老年性耳聋(配翳风、中渚)。

炎症性疾病:中耳炎、外耳道炎(配耳门、合谷)。

头面病症

颞下颌关节紊乱(张口弹响、疼痛)。

三叉神经痛(下颌支区域)。

特殊作用

宁神定志:缓解焦虑、失眠(配神门、百会)。

通络止痛:治疗偏头痛、颈源性头痛(配风池、太阳)。

经典应用:

《针灸甲乙经》载“听宫主耳聋填填如无闻,耳中嘈嘈若蝉鸣”。

三、刺灸方法与操作细节

1. 针刺技巧

进针方向:

微张口,直刺0.5~1寸,针感向耳深部或颞部扩散。

注意:避免刺入外耳道,针尖略向内上方倾斜。

手法:

实证耳鸣用泻法(高频捻转),虚证耳聋用补法(轻缓提插)。

2. 艾灸疗法

温和灸:3~5分钟(需保护耳道,慎防烫伤)。

禁忌:急性中耳炎、鼓膜穿孔者禁用灸法。

3. 风险规避

深层结构:外耳道软骨、面神经分支(直刺过深可能损伤)。

禁忌人群:凝血功能障碍、局部感染患者。

四、配伍应用与经典处方

配伍原则

局部配穴:配耳门(TE21)、翳风(TE17)→ 增强耳部通窍效果(“耳前三穴”)。

循经配穴:配后溪(SI3)→ 疏调小肠经气,治颈项强痛。

经典方例

耳聋方:听宫 + 肾俞(BL23) + 太溪(KI3)→ 补肾填精(老年性耳聋)。

颞颌紊乱方:听宫 + 下关(ST7) + 合谷(LI4)→ 通络止痛(张口受限)。

五、解剖学与神经机制

解剖层次

浅层:皮肤、皮下组织、耳前肌。

中层:腮腺上缘、颞浅动静脉分支。

深层:外耳道软骨、颞骨关节面。

神经支配

感觉神经:耳颞神经(三叉神经下颌支分支)。

关联神经:面神经颞支(支配额肌与眼轮匝肌)。

作用机制假说

刺激通过调节耳蜗血流及听神经兴奋性改善听力(动物实验证实)。

抑制三叉神经脊束核痛觉传导(功能影像学研究支持)。

六、现代研究与临床证据

临床应用报道

突发性耳聋:电针听宫穴(连续波)联合高压氧,有效率88%(《中华耳科学杂志》2020)。

耳鸣:穴位注射听宫(甲钴胺),总有效率76.5%(多中心研究,2021)。

实验研究

多普勒超声:针刺后耳后动脉血流速度增加20%~30%。

脑干诱发电位:改善听神经传导延迟(临床神经生理学研究)。

七、操作口诀(速记)

听宫耳屏凹陷藏,通窍宁神耳疾方。

头痛牙痛皆能治,张口斜刺莫深伤。

总结

听宫穴是手太阳小肠经治疗耳部疾病的核心穴位,兼具调节神志与头面疼痛的作用。其解剖位置紧邻外耳道与面神经,操作时需严格掌握进针角度(建议微张口斜刺≤1寸),结合声频共振、电刺激等现代技术可提升疗效。现代研究从血流动力学与神经电生理层面揭示了其治疗机制,临床应用需根据证型选择补泻手法与配伍方案。

(注:具体操作需由执业医师执行)