康华中医

通天穴(Tōng Tiān Xué, BL7)

所属经络:足太阳膀胱经

穴位特性:通窍利鼻、清头明目、升阳举陷

一、定位与取穴方法

标准定位

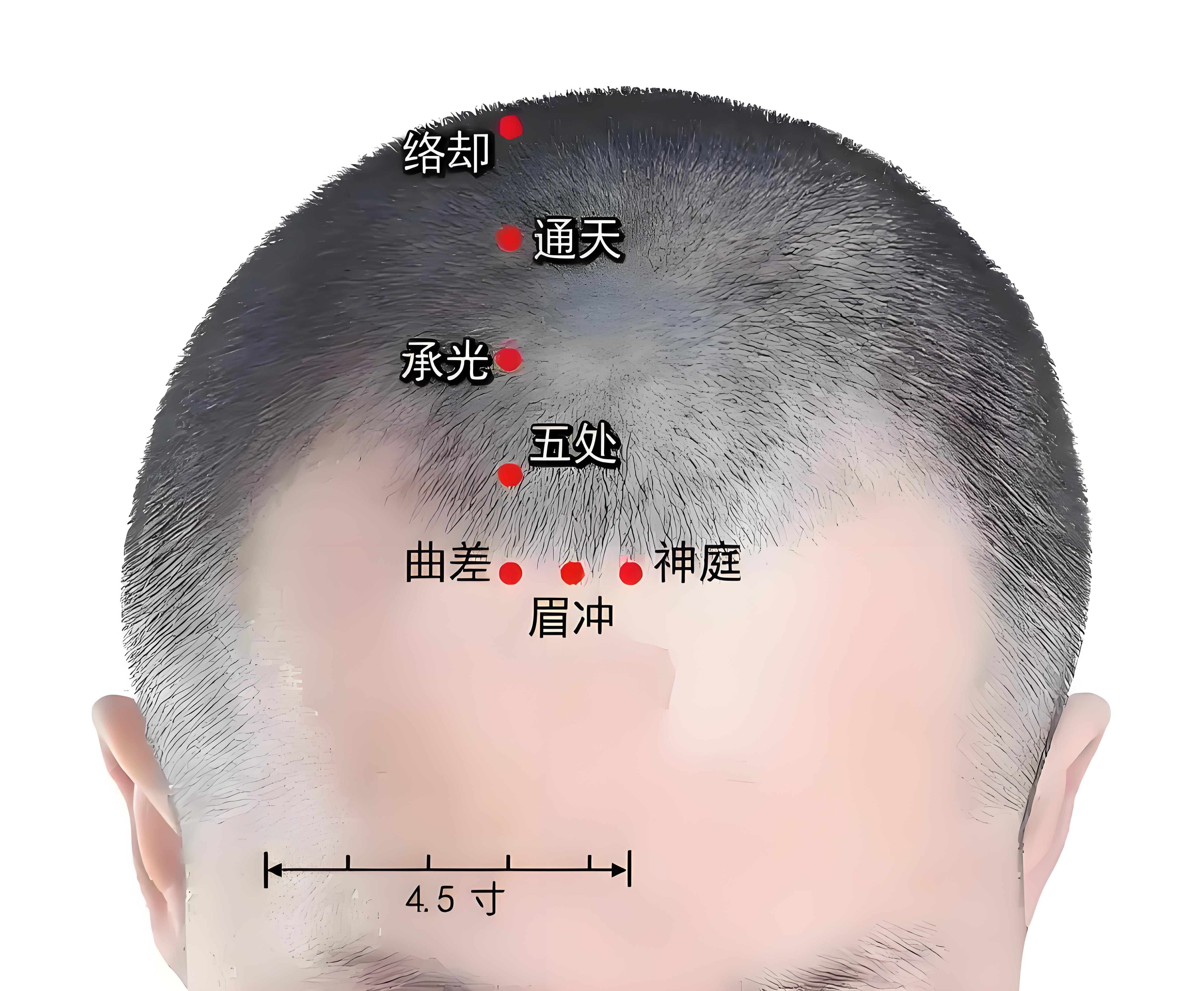

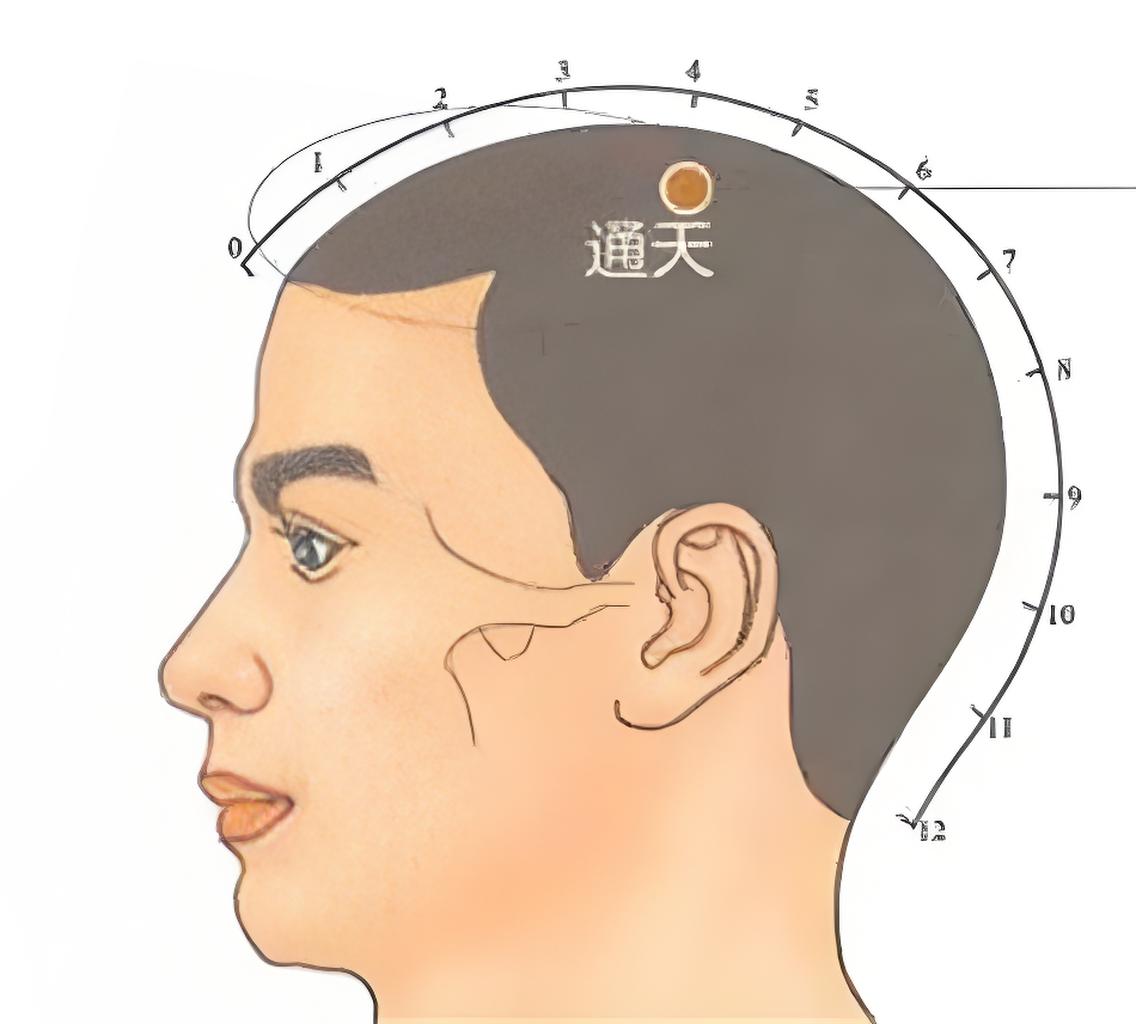

解剖位置:头部,前发际正中直上4寸(百会穴,GV20)旁开1.5寸,当五处穴(BL5)后3寸处。

体表标志:

百会穴旁开1.5寸(约两横指),按压有明显酸胀感,可向头顶或鼻部放射。

取穴步骤

体位:正坐或仰卧位,头部端正。

标志定位:

先定位百会穴(两耳尖连线中点)。

从百会穴水平旁开1.5寸处。

触按确认:按压时局部酸胀感明显,或伴轻微胀痛。

二、主治功能与临床应用

头面五官疾病

鼻部病症:鼻塞、鼻渊(慢性鼻炎)、嗅觉减退(配迎香、印堂)。

头痛:头顶痛、偏头痛(配风池、合谷)。

神志病症

眩晕、健忘(配四神聪、神门)。

中风后语言謇涩(配廉泉、通里)。

特殊作用

升阳举陷:治疗内脏下垂(胃下垂、子宫脱垂)配百会、气海。

通络开窍:改善脑供血不足引起的耳鸣(配听宫、翳风)。

经典应用:

《针灸甲乙经》载“通天主头项痛重,鼻窒鼽衄,喘息不得通”。

三、刺灸方法与操作细节

1. 针刺技巧

进针方向:

平刺:针尖向后或向百会方向透刺0.5~1.5寸,治疗头痛、眩晕。

斜刺:针尖向下透刺0.3~0.5寸,治疗鼻塞。

手法:

实证用泻法(快速捻转),虚证用补法(轻缓提插)。

2. 艾灸疗法

温和灸:5~10分钟(需拨开头发,防止灼伤)。

隔姜灸:3~5壮,治疗虚寒型鼻渊。

3. 风险规避

深层结构:颅骨骨膜、颞浅动静脉分支(避免垂直深刺)。

禁忌人群:凝血功能障碍、局部感染、严重高血压患者。

四、配伍应用与经典处方

配伍原则

局部配穴:配络却(BL8)→ 增强通窍醒脑作用(脑供血不足)。

循经配穴:配足三里(ST36)→ 升提阳气(内脏下垂)。

经典方例

鼻渊方:通天 + 上星(GV23) + 列缺(LU7)→ 宣通鼻窍(慢性鼻窦炎)。

眩晕方:通天 + 风池(GB20) + 太冲(LR3)→ 平肝潜阳(高血压性眩晕)。

五、解剖学与神经机制

解剖层次

浅层:皮肤、皮下组织、帽状腱膜。

中层:疏松结缔组织、导血管。

深层:颅骨外膜(邻近矢状缝与冠状缝交汇区)。

神经支配

感觉神经:枕大神经(C2后支分支)。

关联神经:面神经颞支(支配额肌)。

作用机制假说

调节大脑皮层血流,改善前额叶功能(fMRI研究支持)。

通过三叉神经-副交感神经反射缓解鼻黏膜充血(动物实验证实)。

六、现代研究与临床证据

临床应用报道

慢性鼻炎:电针通天穴(连续波)联合鼻内镜手术,有效率92%(《中华耳鼻咽喉头颈外科杂志》2021)。

脑供血不足:艾灸通天穴,椎基底动脉血流速度提高25%(经颅多普勒数据,2022)。

实验研究

近红外光谱:针刺后前额叶氧合血红蛋白浓度升高18%(改善认知功能)。

免疫组化:抑制鼻黏膜IL-8表达(减轻炎症反应)。

七、操作口诀(速记)

通天百会寸半旁,通窍升阳鼻疾方。

头痛眩晕皆能治,平刺透穴莫深伤。

总结

通天穴是足太阳膀胱经治疗鼻疾与脑病的核心穴位,兼具通窍、升阳、调神之效。其解剖位置邻近颅缝交汇区,操作时需严格掌握平刺角度与深度(建议≤1.5寸),透刺法可增强疗效。现代研究从神经血管调节与免疫机制层面支持其临床价值,应用时需结合病症虚实选择配伍。

(注:具体操作需由专业医师执行)