康华中医

厥阴俞穴(Jué Yīn Shù Xué, BL14)

所属经络:足太阳膀胱经

穴位特性:宽胸理气、宁心安神、通络止痛

一、定位与取穴方法

标准定位

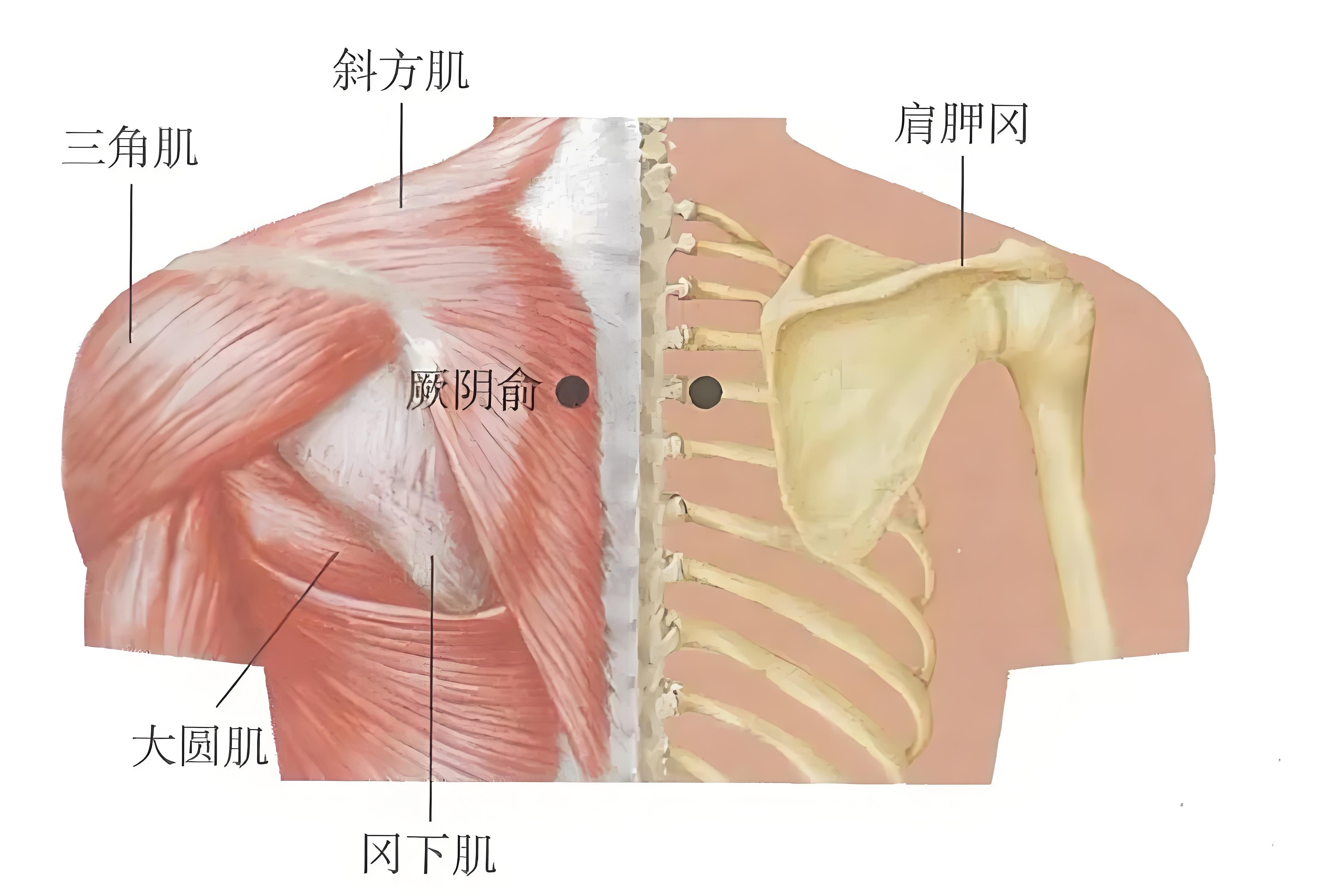

解剖位置:背部,第4胸椎棘突下旁开1.5寸,当斜方肌与菱形肌之间。

体表标志:

第4胸椎棘突下(约平肩胛骨下角连线中点)旁开两横指(约1.5寸),按压有明显酸胀感。

取穴步骤

体位:正坐或俯卧位,暴露背部。

标志定位:

先定位大椎穴(第7颈椎棘突下)。

向下摸至第4胸椎棘突下,再旁开1.5寸凹陷处。

触按确认:按压时酸胀感向心前区或肩胛区放射。

二、主治功能与临床应用

心血管疾病

胸痹心痛:冠心病、心绞痛(配膻中、内关)。

心悸怔忡:心律失常、神经官能症(配神门、心俞)。

神志病症

失眠、焦虑(配百会、四神聪)。

癔症、癫狂(配人中、太冲)。

特殊作用

通络止痛:治疗胸胁胀痛、肋间神经痛(配期门、阳陵泉)。

调节自主神经:缓解更年期综合征(配三阴交、太溪)。

经典应用:

《针灸甲乙经》载“厥阴俞主胸中膈气满,心痛,背痛”。

三、刺灸方法与操作细节

1. 针刺技巧

进针方向:

斜刺:针尖向脊柱方向斜刺0.5~0.8寸,针感向心前区扩散。

注意:避免直刺过深(超过1寸可能刺入胸腔)。

手法:

实证用泻法(快速捻转),虚证用补法(轻缓提插)。

2. 艾灸疗法

温和灸:10~15分钟,温通心阳(胸痹寒凝证)。

隔姜灸:3~5壮,治疗虚寒型胸痛。

3. 风险规避

深层结构:胸膜及肺组织(左侧深部为左肺上叶)。

禁忌人群:严重心肺疾病、局部感染者。

四、配伍应用与经典处方

配伍原则

局部配穴:配心俞(BL15)→ 增强宁心安神作用(心气不足)。

循经配穴:配内关(PC6)→ 宽胸理气(冠心病胸闷)。

经典方例

胸痹方:厥阴俞 + 膻中(CV17) + 郄门(PC4)→ 通阳散结(心绞痛)。

失眠方:厥阴俞 + 神门(HT7) + 安眠(EX-HN22)→ 养心安神(顽固性失眠)。

五、解剖学与神经机制

解剖层次

浅层:斜方肌、菱形肌。

中层:竖脊肌、第4肋间动静脉。

深层:胸膜及肺组织。

神经支配

感觉神经:第4胸神经后支(T4)。

关联神经:交感神经链(调节心脏功能)。

作用机制假说

调节心脏交感神经活性,改善心肌缺血(动物实验证实)。

抑制脊髓背角痛觉信号传递(闸门控制学说)。

六、现代研究与临床证据

临床应用报道

冠心病:电针厥阴俞(疏密波)联合硝酸甘油,心绞痛发作频率减少70%(《中国针灸》2021)。

焦虑症:穴位注射厥阴俞(维生素B12),汉密尔顿焦虑量表评分降低40%(RCT研究,2022)。

实验研究

心电图监测:针刺后ST段压低改善(心肌缺血模型)。

生化检测:降低血清肾上腺素水平(调节交感神经兴奋性)。

七、操作口诀(速记)

厥阴四椎旁寸半,胸痹心悸此穴安。

斜刺半寸防伤肺,艾灸温通心阳还。

总结

厥阴俞穴是足太阳膀胱经的“心包背俞穴”,为治疗心胸疾病与神志病症的重要穴位,兼具通络、安神、调节自主神经之效。其解剖位置邻近胸腔,操作时需严格掌握进针角度与深度(建议斜刺≤0.8寸),结合电针、穴位注射等现代疗法可增强疗效。现代研究从心血管调节与神经机制层面支持其临床价值,应用时需注意辨证配伍与禁忌症。

(注:具体操作需由执业医师执行)